胡建國

中山大學教授、廣州智慧城市發展研究院院長

集成電路發展迅猛 產業機遇與挑戰并存

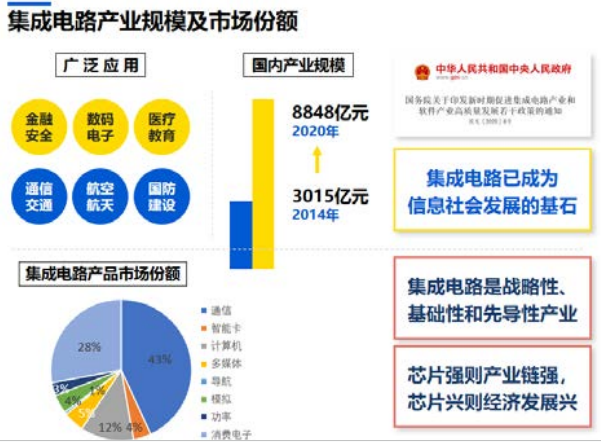

集成電路作為顯示驅動的基礎性、輔助性的器件,其發展也促進了顯示技術的快速發展。中山大學教授、廣州智慧城市發展研究院院長胡建國在本屆顯示大會上以“后摩爾時代——集成電路未來發展”為主題,分析了后摩爾時代國產集成電路發展趨勢。

胡建國教授表示,隨著集成電路的發展,前期摩爾定律不再適用,后摩爾時代成為集成電路的趨勢,具體表現在功能、性能、功耗驅動工藝尺寸持續變小;新材料應用引領工藝變化和技術變化;人工智能技術融入到集成電路設計,IP大量復用推動集成電路設計效率等方面。

他表示,全球集成電路市場規模逐年增加,數據中心、5G、智能汽車等快速發展引領集成電路新的需求增長。2021年全球進口總額達到9600億美金,中國大陸、中國香港、中國臺灣合計進口占全球50%。另外全球工業芯片銷售規模逐年提升,預計2022年可達705億美元,美國、韓國、日本企業合計占全球銷售額75%左右。

相關數據顯示,我國集成電路產業在政策措施扶持下,2019年我國集成電路2018.2億塊,2020年增至2613億塊,復合增長率為16.2%。2020年我國出口集成電路2598億塊,同比增長18.8%;出口金額1166億美元,同比增長14.8%,貿易逆差進一步擴大到2334.4億美元,比2019年增加了14.4%。胡建國教授表示,總體來看,中國集成電路行業發展迅速,但我國芯片設計業的水平跟國際的水平大概還有1-2年的差距,主要差距在產能制造業領域;中國臺灣地區占全球60%的份額,競爭力很強;雖然目前國內各地都在建流片廠,但都不能滿足芯片的需求。

他也表示,我國芯片制造業發展較為明顯,近三年芯片制造業發展水平能達到全球的20%-30%的份額;封測行業已經能達到行業領先地位;而材料產業起步較晚,增長速度快,材料產業鏈在國內現在基本上已經形成。目前我國集成電路主要區域聚集在長三角和珠三角,可以占到國內70%的份額,另外還包括環渤海京津地區和中西部地區。

胡建國教授也指出,我國集成電路的快速發展仍然存在諸多問題和挑戰,具體表現在核心工業領域芯片設計能力不足、制造業領域設備自給率能力差,雖然有完善的產業鏈條,但要實現國產替代,與設計相比速度要慢3-5年。

他分析道,后摩爾時代會朝新興領域發展,但與此同時也面臨兩大行業壁壘:一是政策壁壘,主要來自巴黎統籌委員會和瓦森納協議的困鎖;二是產業新壁壘,主要來自技術,中國半導體行業必須盡快做強核心專利,甚至要有一些“進攻性”的專利與其抗衡。他也指出,在后摩爾時代,集成電路發展特性朝高度集成、分散應用、多產品樣式、材料多樣化、淡化對線寬和尺寸的追求等五個方面發展。另外,人工智能、光子芯片模式會成為后摩爾時代發展大趨勢,新材料的引入,尤其是第三代半導體材料在新能源汽車領域的應用也主導新的發展趨勢等。

胡建國教授認為,技術和模式創新會引發新一輪產業變革,摩爾定律的推進速度已大幅放緩,多功能融合的趨勢在推動著集成電路的發展。新型器件結構的探索成為主要的焦點;我國集成電路追趕國際先進水平也是一個趨勢;目前國內集成電路的增速在逐漸放緩,因中美國際貿易政策以及新冠肺炎疫情的影響,全行業的復蘇仍存在很多不確定性。

關注我們

公眾號:china_tp

微信名稱:亞威資訊

顯示行業頂級新媒體

掃一掃即可關注我們