OLED成為帶動新型顯示產業發展的重要驅動力,在資本市場和應用市場的雙重鼓勵下,OLED產線建設不斷推進,產業整體呈現出蓬勃發展態勢。

據群智咨詢統計,2019年上半年,全球智能手機面板出貨量下滑5.2%,OLED手機面板則逆市增長19%。大尺寸方面,在彩電市場持續低迷的狀態下,上半年OLED電視出貨達到120萬臺,同比增長21%,雖然OLED在電視產品的滲透率僅為1.2%,但已成為引領電視產業升級的一股重要力量。

規模擴張 技術創新

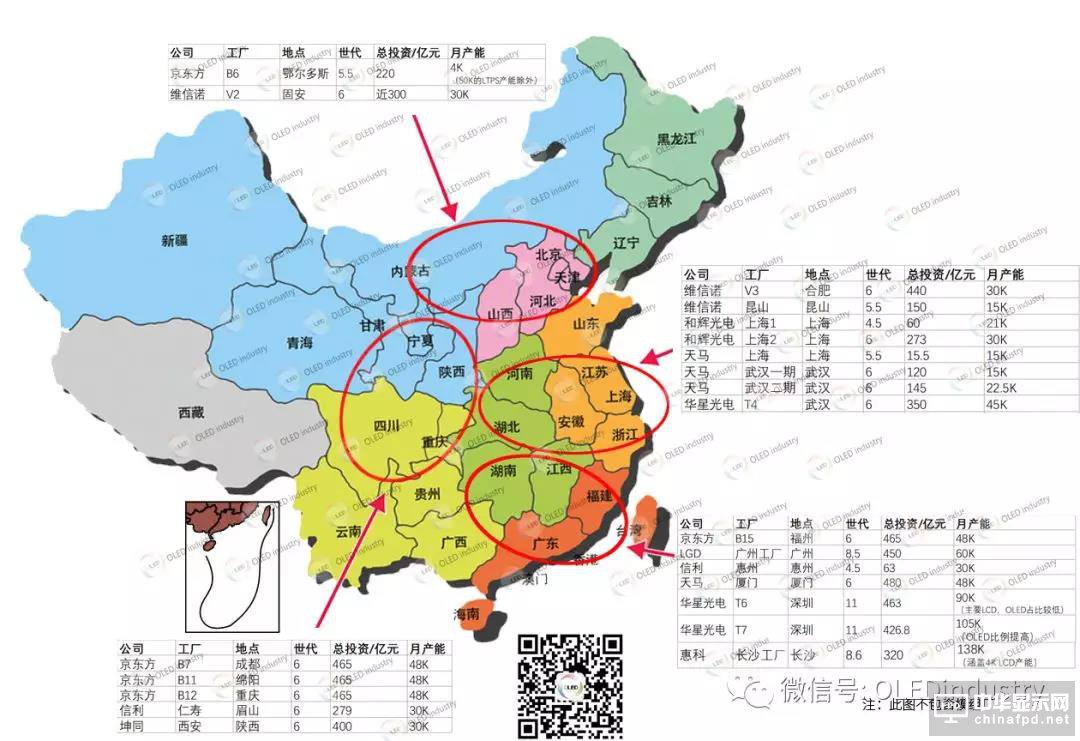

近年來各地對顯示面板產線的投資十分踴躍,我國的AMOLED產業規模得以擴張迅速。據OLEDindustry統計,僅以6代柔性OLED面板產線數量來看,中國內地已建和在建的加起來,總共有13條。如果加上深圳柔宇的類6代線,一起為14條6代以上OLED線(此處不算上TV用的LGD 8.5代OLED線)。

圖片來源:OLEDindustry

這些6代柔性OLED面板產線總共加起來的投資額超過4000億人民幣,月產能為38萬張,超100萬平方米。如果按現在市場價約4萬元/平方米的價格,良率達到60%的積極量產水平標準來折算的話,行業總營收大概為260億/月。

伴隨多條產線的陸續建成,我國AMOLED生產技術水平也在不斷提升。京東方、維信諾、天馬等主要面板企業的量產良率已爬坡至滿足批量出貨的需要。下一步需要在成本和穩定性上進一步改善。

2017年10月,工業和信息化部批復廣東省組建國家印刷及柔性顯示創新中心。自2018年年初國家印刷及柔性顯示創新中心正式啟動建設以來,取得了階段性成果。與此同時,龍頭企業加快與上下游的合作與聯動,成立創新中心,進行前瞻性技術研發與布局,共同推動技術創新能力不斷進步。

形態升級 應用多元

柔性AMOLED面板具有可折疊、可彎曲的特性,可以徹底改變當前智能手機,甚至平板和筆記本電腦的既有形態,帶給電子行業諸多新機遇。

維信諾副總裁徐鳳英在第15屆中國國際顯示大會上談到,OLED革命性的轉變是柔性。硬屏時代,以屏為形,屏幕的尺寸、厚度幾乎決定了產品的尺寸、形態;柔性屏時代,以形為屏,屏幕可以任意適配產品的形態需求,徹底解放了顯示對產品形態的束縛。屏幕成為移動終端創新核動力。

據各廠商對AMOLED產品的推出速度,預計2022年出貨量將達到600萬臺;在車載顯示市場,隨著新能源汽車、自動駕駛、車聯網的發展,汽車的內飾將擴增更多新型態顯示功能。AMOLED以其異形、超寬溫域、超寬視角、快速響應等特性,將為車載顯示領域增添更多應用。2019—2024年車載顯示屏年復合增長率將達到8.5%。其中,AMOLED顯示屏市占率預計到2020年將達到2%,2024年有望達到10%。

改善短板 搶抓機遇

從產業鏈層面來看,2019年日韓半導體材料之爭令“OLED產業關鍵環節困境”提前浮出水面。日本對韓國實施出口管控的三種半導體材料之一氟化聚酰亞胺是一種透明保護支撐層,是生產折疊OLED面板的關鍵材料,該產品目前由日本企業壟斷。

事實上,OLED產業鏈發展不平衡的情況十分突出,蒸鍍機、曝光機等關鍵設備以及發光材料、基板材料等核心材料均掌握在幾家甚至一家企業手中。

為保障生產安全,未來面板企業必將進一步下大力氣培育本土化的供應鏈。由此可見,2019年上半年的貿易爭端將對顯示產業未來格局帶來深遠影響。

生產設備、原材料 是中國OLED產業鏈的薄弱環節。

上游產業包括OLED面板加工裝配所需要的各種設備、原材料、組裝零件,主要包括:關鍵生產設備、玻璃基板、偏光片、驅動IC、發光材料、靶材、FPC(柔性電路板)等。

主要特征是:

1、涉及的行業眾多。包括光學、材料、化學、電子、化工、機械、金屬等,幾乎涵蓋了現代工業的所有領域。

2、廠家的專業性強,專業分工比較細,通常一家企業只能生產一類材料或零組件。

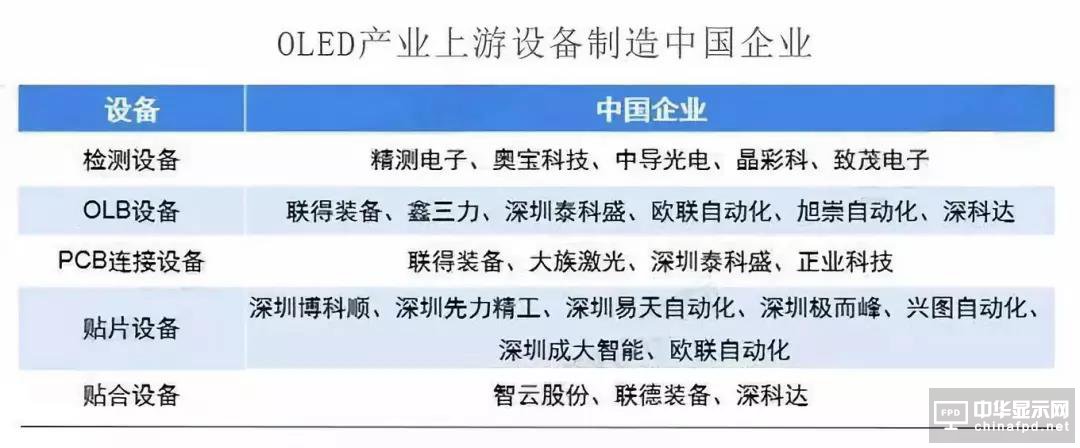

產業鏈上游OLED設備制造企業主要有清洗設備、濺射鍍膜機、檢測設備、沉積設備、退火設備、剝離設備、結晶設備、曝光設備、顯影設備、蝕刻設備、濺射鍍膜設備、OLB設備、PCB連接設備、貼片設備、貼合設備、清洗設備等,但是大部分設備都來自于進口。

目前,我國企業只具備生產檢測設備、OLB設備、PCB連接設備、貼片設備、貼合設備和清洗設備等技術門檻較低的設備的能力。

日本廠商CanonTokki和愛發科(Ulvac)在蒸鍍等關鍵設備領域絕對領先,目前,國內還沒有面向產業化的成套OLED生產設備制造廠商,關鍵設備以及整套設備的系統化技術等都掌握在日本、韓國和歐洲企業手中。

來源:前瞻產業研究院

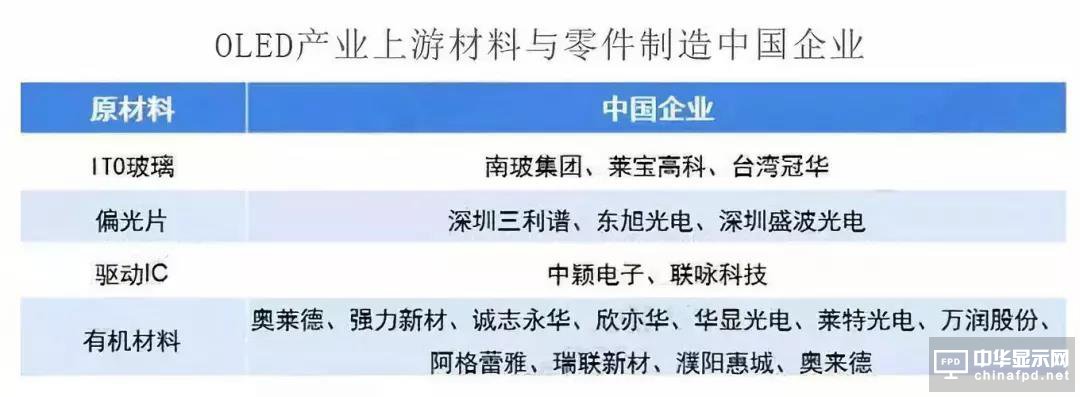

原材料及零件制造方面,中國制造企業主要有ITO玻璃制造企業、偏光片制造企業、封裝膠制造企業、有機材料制造企業、驅動IC制造企業。

其中,中國ITO玻璃制造企業主要有南玻集團、萊寶高科、臺灣冠華等,偏光片制造企業主要有深圳三利譜、東旭光電、深圳盛波光電等,驅動IC制造企業主要有中穎電子、聯詠科技等,有機材料制造企業主要有奧萊德、強力新材、誠志永華、欣亦華、華顯光電、萊特光電、萬潤股份、阿格蕾雅、瑞聯新材、濮陽惠城、奧來德等。

來源:前瞻產業研究院

總體來看,與絕大部分的上游材料配件等都需要從日本、韓國等國購買相比,我國國內廠商多集中于中下游面板、模組等領域,上游設備和原材料環節薄弱。

產品成本受產業鏈各環節的影響,能夠最直接反應產業情況,從產品成本核算的角度來看,目前,在OLED行業中,上游OLED制造設備成本和有機材料成本占比居第一二位,分為為35%、23%。

在中國大陸,OLED處于產業化的導入期和技術的成長期,因此要加快OLED的發展,必須加快產業化建設,并做好原材料、設備開發等產業鏈配套工作。

來源:中國電子報、TP世界、OLEDindustry、夸克顯示網